“在宁波,今年海绵城市建设驶入快车道……”昨晚7点多,央视《新闻联播》头条,给宁波海绵城市建设成就点了个大大的赞。

在这条主题为《砥砺奋进的五年,海绵城市建设有“面子”更有“里子”》的头条综合新闻稿里,宁波的建设规模、速度,以及治理方式被充分肯定。

报道说,今年宁波海绵建设驶入快车道,建设项目多达158个,覆盖试点区面积55%以上。治理方式上,宁波突出因地制宜。比如江北慈城,新区方便施工,采取集中成片建设;老城以保护为主,则是哪里有问题,就优先修哪里。“住建、市政、城管等多部门,在一张规划蓝图里共同规划,分步实施”。

宁波市海绵办综合协调组组长马家双也亮相《新闻联播》,解读宁波的海绵城市建设理念。他说,“习近平总书记提出‘山、水、林、田、湖是一个生命共同体’,我们海绵城市实际上也是一个山、水、林、田、湖、城共同作用的有机体,各要素之间要综合施策,不能种树归种树,治水归治水。”

当然,限于篇幅和时长,《新闻联播》只是报道了宁波海绵城市建设经验的一小部分。

去年4月,宁波入选国家海绵城市试点,试点区位于江北慈城-姚江片区,面积30.95平方公里,建设起止年限为2016年至2018年。

自入选试点城市以来,宁波海绵城市建设大步前行,取得不少成绩。试点落户不久,市政府就通过了《宁波市海绵城市建设管理办法(试行)》《宁波市城市地下综合管廊规划建设与运营管理办法(试行)》《宁波市推进海绵城市建设的实施意见》一系列政策文件,为海绵城市快速建设提供了制度和政策保障。

今年5月开始,“大脚板走一线、小分队破难题”小分队负责人又多次实地调研,部署全市域海绵城市攻坚行动,坚持问题导向和民生导向,加强相关部门协调沟通,全力推进试点建设。

“未来,我们将狠抓落实,确保到明年4月,试点区完成70%创建任务目标,使试点区在2018年提前达到国家海绵城市试点城市建设考核要求。”市海绵办相关负责人表示。

实际上,这已经不是宁波海绵城市建设经验第一次在全国亮相。就在今年4月27日,在成都召开的中央财政支持地下综合管廊、海绵城市建设试点工作现场会上,副市长褚银良作为第二批14个试点城市唯一代表在大会上作典型经验发言。

前不久,《人民日报》也以《让丰雨城市别再喊渴》(点击标题查看)为题,大篇幅报道了宁波海绵城市建设经验。

宁波取得了什么成效,有什么亮点?

形成“一张规划管控蓝图”:宁波市编制完成了《宁波市中心城区海绵城市专项规划》和《宁波市试点区控制性详细规划》,以试点区为示范,启动其他县(市)、区海绵城市专项规划以及控制性详细规划编制工作,努力构建“一张规划管控蓝图”。

出台“一系列制度和技术文件”:我市相继出台了海绵城市规划建设管理的政策文件和技术文件。

组建“一批技术服务团队”:宁波市组建了一批具有丰富海绵城市建设经验的技术服务团队,进行海绵城市建设技术服务,协助宁波市政府完成海绵城市相关规划、设计、建设、运营、监测考核等全过程的技术咨询服务。

建立“一个监测管控平台”:通过在线液位、流量、水质SS实时监测仪器,全时段监测LID设施、排水设施等运营情况、效果,并构建集数据存储查询分析,模型计算,决策支持,成果展示为一体的海绵城市一体化信息管控平台,以保障海绵建设效果考核评估。部分项目已经安装监测仪器,进行实时监测。

探索“多种项目建设模式”:宁波海绵城市建设中,项目建设既有传统的建设模式结合海绵理念实施的,如党校、奥体中心等重大政府投资项目,又有设计施工总承包(EPC)建设模式,同时,积极探索与社会资本的合作,开展PPP模式集中成片海绵城市改造建设。

完成“多项样板示范工程”:我市建设完成的样板示范工程,涵盖了道路、公园绿地、建筑与小区、河道整治等4种类型,已初见成效。

总结“集中成片海绵城市建设案例”:“宁波市慈城新区海绵城市建设”列入住建部《海绵城市典型案例》,由中国建筑工业出版社正式出版。

宁波有什么经验值得全国复制和推广?

首先是集中连片,系统方案引领。慈城新城官山河以西2.84平方公里,源于水敏感城市设计理念,自2009年以来,该区域经历了若干次台风暴雨的考验,证明其建成效果达到了海绵城市的基本要求,为江南平原水网地区集中成片新区的海绵城市建设树立了标杆。目前,在对该区域海绵设施修复和建设基础上,以此为核心向外5.3公里进行海绵化建设,推广建设经验。

其次是因地制宜,彰显地域特色。宁波海绵城市建设坚持问题和目标为导向,因地制宜,实现具有宁波特色的建设效果。例如,慈城古县城海绵城市建设以保护为主,再现古人治水理念;在新区以目标为导向体现集中成片效应;对于老城区以问题为导向,解决群众关注的热点问题,结合小区综合整治,让海绵城市建设给群众有更多的获得感;此外,努力打造农村地区、生态保护区等非典型区域的海绵改造模式。

还有就是专项行动,建立长效机制。宁波雨水资源丰富,作为典型的江南水网城市,城市因水而建、因水而兴,形成了“三江六塘河,一湖居其中”的城市水系格局。近年来,我市集中开展了“五水共治”(治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水)专项行动,建立了“河长制”等各项制度,并取得了明显成效,河道水环境质量明显改善,全面完成了黑河、臭河、垃圾河的治理,同时,探索形成了水体保洁的“绩效考核、按效付费”机制,为海绵城市建设创造良好的基础;接下来,我市海绵城市建设将结合全域“污水零直排区”建设和剿灭劣V类水专项行动,进一步巩固治水工作成果。

海绵城市:让城市有“面子”更有“里子”

2013年,在中央城镇化工作会议上,习近平总书记指出:“要建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市。”几年来,作为加强城市规划建设管理、缓解城市内涝的一项重大工程,海绵城市建设在全国许多城市陆续铺开,城市发展方式迎来重大转变。“自然、生态、绿色治水”的美好图景正在加速实现,许多城市也在绿色发展方式和生活方式中变得“表里如一”。

这几天,四川遂宁五彩缤纷北路上的滨江景观带正在建设中,别看就是一个普通的公园,但它未来地上地下将会是各种对付雨水的“秘密武器”:地表是透水地砖管渗水,碎石下渗带管净水,雨水花园、蓄水池管存水,这将使得它周边的区域应对内涝的能力大大增强。

遂宁市河东新区建设局副局长李建宁:以前下了100毫米的暴雨,可能很多地方就会积水或者内涝,而现在这个公园的建成,相当于我们把抵抗洪涝风险的能力,由以前的100毫米提高到140毫米。

作为全国海绵城市试点之一,遂宁往年也是“逢雨必涝”,仅是中心城区就有45个常年固定的内涝点。每年一下大雨,市民们就可以出门“看海”了。

遂宁市居民王本连:原来那个地面,穿起筒靴鞋里都要积水。

2015年,遂宁将这些内涝点逐一纳入海绵化改造范围,新建排水沟,增大污水管道过水量,道路铺上了透水混凝土。经过一番改造,效果明显。7月6日,遂宁遭遇了今年入汛以来范围最广、强度最大的一次区域性暴雨过程,但以往内涝的场景,并未出现。

而在宁波,今年海绵城市建设也驶入“快车道”,建设项目多达158个,覆盖试点区面积55%以上。在治理方式上,当地因地制宜,慈城古县城以保护为主,要充分体现古人治水理念,新区方便施工,可以集中成片建设。而在老城区,则是哪里有问题就优先修哪里,住建、水务、市政、城管等多个部门在一张规划蓝图里共同规划、分步实施。

宁波市海绵办综合协调组组长马家双:习近平总书记提出“山水林田湖是一个生命共同体”,我们海绵城市实际上也是一个山水林田湖城共同作用的一个有机体。各要素之间要综合的施策,不能够种树的归种树,治水的归治水。

今年四月,习近平总书记在视察广西南宁那考河生态综合整治项目时就指出,顺应自然、追求天人合一,是中华民族自古以来的理念,也是今天现代化建设的重要遵循。按照要求,“海绵城市”建设就是要打破传统的“以排为主”的城市雨水管理理念,将建筑、道路、绿地等城市基础设施作为载体,下雨时吸水、蓄水、渗水,而在需要时则将蓄存的水“释放”出来加以利用。

中国城市规划设计研究院副院长邵益生:“海绵城市”不光是一个概念,它还是一个战略,是对城市发展方式的一种转变。它的科学价值主要在于,通过重构、修复和改善城市水循环系统,来实现习近平总书记所倡导地把城市雨水“自然积存、自然渗透、自然净化”。

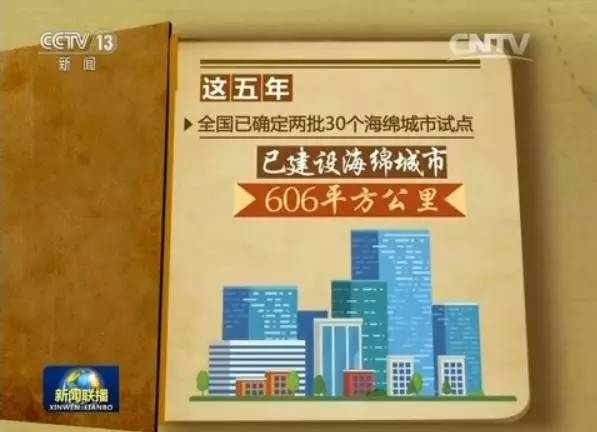

为了完成这个目标,五年来,城市的改变真真切切发生着:这五年,全国已确定两批30个海绵城市试点,已建设海绵城市606平方公里;这五年,28个省区印发了指导意见,明确了怎么干,13个省在90个城市开展了省级试点;这五年,全国已有370个城市编制海绵城市建设专项规划,涉及面积10200平方公里。