大堰整治后的公园。

山抹微云,水挽沃野。经过澄碧如洗的横山水库,绕过一段山路,一座小镇出现在眼前。道路两边,造型不一但别致醒目的一个个标识牌,告诉你来到了“中国最美乡愁小镇”——奉化大堰。虽是隆冬时节,远处青山叠翠,抬头茂林修竹,近看鲜花正艳。

这一年里,甬江源头的泉水,日夜奔流,滋养着这片山间净土。清流依旧,但放眼大堰,“颜值”“气质”已大提升,用脱胎换骨来形容,丝毫不为过。作为小城镇整治省级样板,大堰如期实现了“半年一个样,一年大变样”。

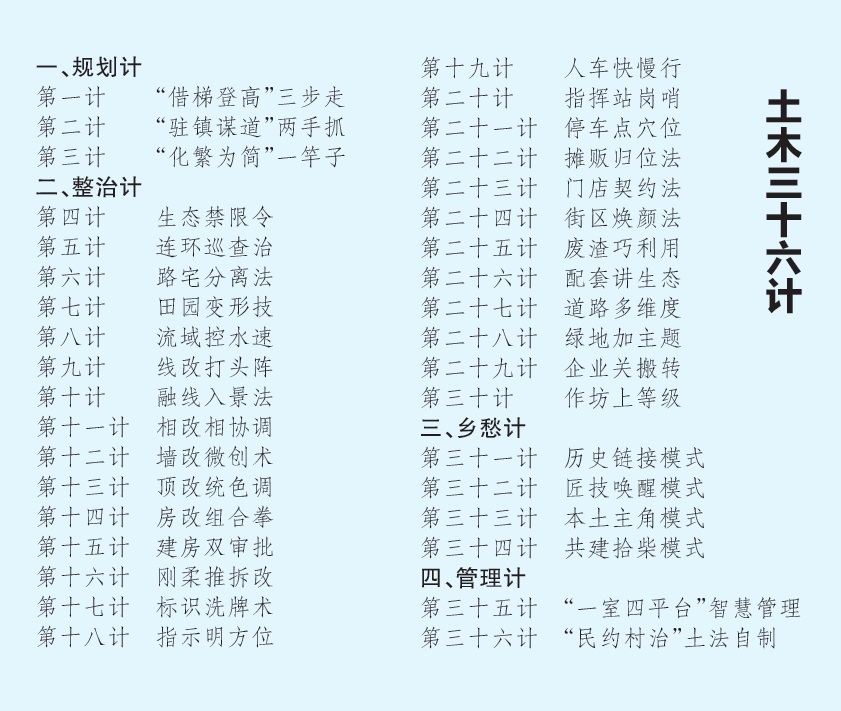

笔者来到大堰,探寻在小城镇整治工作中广受关注和赞誉的“土木三十六计”。这是大堰镇村干部群众、农村“土专家”在小城镇整治工作中形成的思路想法和实践经验,总结出的一套理念和工作法,贯穿于规划、整治、乡愁、管理等小城镇综合整治的全过程。

“土木三十六计”根植于工作实际的土壤,汇聚集体智慧,很多都是“土办法”,带着“泥土的芬芳”。这一年来,“土木三十六计”从工作中来,又指导实际工作,在实践中不断得到完善和充实。

因地制宜量体裁衣规划整治巧落实

“规划是总纲,小城镇整治必须扣好第一颗扣子。”大堰镇党委书记戴志锋说,“三十六计”的第一计,便是“借梯登高”三步走,谋划、规划和策划齐头并进,国家住宅与居住环境工程技术研究中心、上海开艺和中国美院分别负责“宏观、中观的设计和细节的策划”,三个总规各司其职,层层落实。抓住了“牛鼻子”,便能“一张蓝图绘到底”。大堰牢牢盯住“一个主要出入口、一条生态县溪、一批特色弄堂、一条循环绿道、一片示范街区”这“五个一”工程,打造具有诗画江南韵味的乡愁小镇。

走在商铺林立的镇中心,具有浓浓“中国风”的外立面整洁、疏朗而大气,各店家门前的绿植盆景装点着冬季的美好。大堰镇城建办王海告诉笔者,“以前道路两侧东一间西一簇的零星自建房不在少数,风格各异,视觉效果乱七八糟。目前的景致,完全是按照中国美院师生的匠心妙笔打造的,实景和效果图并无二致。”

小城镇整治中,将空中“蜘蛛网”转到地下,是个老大难问题。“空中线路整理是基础性工作,‘三十六计’中,这项工作的名称叫‘线改打头阵’,先锋作用意味明显。”王海说,为了抢时间,“线改打头阵”包含了“抓进度、分空间、提标准、合民意”四项标准。为有序开展施工,该镇做好统筹文章,“线乱拉”整治项目实行主次干道“上改下”在前,背街小巷整治在后,按照“主干道无架空线,街巷无过顶线”的原则,效果非常好。

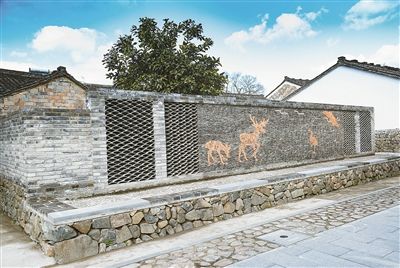

鹤鹿回春(何峰 摄)

用瓦片做成的村规民约墙(何峰 摄)

立足“小而精、小而美、小而特”,做好“乡愁”文章,彰显大堰个性,是大堰小城镇整治的总定位。在这一理念统筹下,“三十六计”中的“墙改微创术”成为被广泛采用的施工方法。按照“不大拆大建,存古风古貌”的原则,推行“微改造”模式,统筹抓好拆危、修旧、除破,因地制宜、因屋而异,对建筑微改造,重现“青砖黛瓦马头墙、粉壁秀阁朱漆梁”的乡村记忆。坐落于民宿风情一条街上的琴海缘民宿,便是“老房新生”的代表。这座老宅子通过修旧、装饰、提升和美化,自改建运营后,实现了“老房新生”“变废为宝”。

行走在大堰,景观层次非常丰富,苍翠远山、乡愁小镇、别致小品,美不胜收。“这是‘绿地加主题’这一计谋的功劳。”王海说,通过显山显水、修旧如旧、塑造小品等,融合山、水、路等生态元素,体现远、中、近景观层次,特色街区复古重修,生态河道蓄水造景,展现出独特的山乡风貌。

“融线入景法”也被广泛采用。根据“一户一幢、量体裁衣”的原则进行墙线改造设计,用小创意将电线融入墙景,以“去除废线、归并散线、檐下走线、创意管线”为原则,做到线景合一。同时,对配电箱进行美化,以“乡愁大堰”为主题,用大堰原生态美景图片加以装饰,和谐融入街景。

此外,“路宅分离法”“田园变形技”“顶改统色调”等计谋,也纷纷“披挂上阵”,为提升大堰的“颜值”立下汗马功劳。

“软硬兼施”建管并举“颜值”“气质”双提升

借着小城镇整治的“东风”,大堰向管理要“颜值”,提出了建管并重的思路。“城镇是老百姓的城镇,他们的素质提升了,才能让小镇更美好,老百姓才会有更多的获得感和幸福感。建管并举,是大堰小城镇整治中的重要特色。”大堰镇镇长汪尧平说。

小城镇整治工作甫一启动,大堰就同步实施群众文明素养提升三年行动计划,拓展精神文明阵地、开展文明互动活动、培育良好乡风民风,加快农村粗放管理向城镇精细管理转变,巩固小城镇建设成果。

“刚柔推拆改”是“三十六计”里的重要一招,也是每个工作人员牢记的工作“准则”。“违必拆、丑必改”,这一点不可更改,没有商量余地。但在实际工作中,采取刚柔相济的办法,遇到不理解的村民,耐心沟通。“刚开始拆改的时候,群众也有情绪,随着‘颜值’的提升,老百姓越来越配合我们的工作,谁都希望生活在一个洁净、美观、有序的环境里。”大堰镇党委副书记金亚明说。

整治背街小巷乱堆乱放、庭院杂物摆放无序、田园河道垃圾满地等“顽疾”,大堰按照分区分段责任包干的工作方式,定点定人包干区域长效保洁。镇干部与村民志愿者们逐户逐片开展地毯式清理,劝导住户搬运房前屋后堆放废弃物品,拆除沿街沿路乱挂乱放广告招牌、清理河道漂浮物和田园白色垃圾等。对各自地块的庭院乱堆乱放、田间菜圃的生活垃圾及畜禽散养等进行地毯式整治,把垃圾入桶、家畜圈养、门前三包等内容纳入村规民约。

“生态禁限令”和“连环巡查治”双拳出击,“生态禁限令”限农污限直排、禁养殖禁渔猎、零工业零污染,给大堰的生态牢牢上了一道“保险”,“连环巡查治”庭长管好一排一廊、路长管好一巷一弄、河长管好一沟一溪、网格长管好一村一庄。这些计谋,读起来朗朗上口,执行起来责任到人。

自行车道。

后畈村紧靠大堰镇区,以前略显破败和凌乱,这一年逐步后来居上,如今出落得“光彩照人”。“社会主义新农村,不仅要有面子,更要有里子,光环境面貌好起来还不够,我们老百姓的素质也要提高。”村党支部书记董善汉告诉笔者。农村建设要“内外兼修”,不仅抓硬件配套设施,更要注重提升农民素养和乡风文明水平。笔者在后畈村的宣传墙上看到了村规民约:靠山吃山护林子,养鱼治水一辈子,家家户户扫院子……“都是村民一起动脑筋想的,一共也就这么几句话,年纪大的人也记得住。”董善汉说。

大堰是我市首批乡村全域旅游示范区,镇内商铺、民宿和农家乐林立,管理难度较大。“商业一条街是整治的重点,提升商家素质,更是整治工作中的难点。”大堰综合行政执法中队的宋捷说。在征求广大商家意见的基础上,自律和他律双管齐下,“门店契约法”和“摊贩归位法”这两计发挥了重要作用。在镇里的牵头下,去年出台了《百店自律公约》,经营业主承诺“合法经营、恪守诚信、公平交易、文明经营、优质服务、确保安全”,实现“卫生门前三包”,不跨门营业,遵守社会公德。“一路上”旅游公司负责人蔚汤桥告诉笔者,“环境好了,小城美了,游客越来越多,生意越来越好,维护整治的成果,就是给我们自己的生意添把火。”

就地取材精雕细琢留住乡愁显特色

“乡愁”是大堰的标签。“我们充分挖掘、传承大堰历史记忆、乡土文脉,精雕细琢,打造有记忆、有故事、有乡愁的小镇。”戴志锋说。

整治中,“乡愁”三计贯穿始终,首先登场的是“本土主角模式”。“山水”讲求“本地植物打主场,潭瀑溪泉汇优势”;“选材”讲求“竹木石土多元用,砖瓦缸罐废变宝”;“习俗”上,沿袭传统促民风,同修礼仪树新风。

“大溪路路面改造,就近采用溪坑鹅卵石铺装;绿化美化,尽量种植凌霄、樱花等大堰本土品种;街心公园改造,突出巴人文化、山乡文化元素;公厕改造,添加竹文化元素,达到山水融合、自然和谐的效果。进入镇区路上的旅游公共厕所,按照竹节的外形建造,现在已经成了网红。”王海说,注重挖掘大堰本土文化,体现大堰山区特色,加强对空间、平面、风貌的引领管控,彰显了大堰的乡愁风格。

笔者看到,入目之处皆是洁美的道路、弄堂、庭院、道地,沿街立面经过改造,富有江南韵味,道路两旁栽有凌霄、樱花等花木,充满诗画意境……同时,大堰挖掘利用古建、器物、名人、民俗等遗存,传承文脉、展现古镇魅力。

酒缸蓑衣做成的“铁犁牛耕”。

就地取材、废物利用,不仅降低成本,还与山区田园风光相结合,一村一景,凸显了大堰作为样板镇的生态特色,受到各界好评。走进后畈村,破水缸经过重新切焊做成了“瓜瓞绵绵”,酒缸蓑衣做成了“铁犁牛耕”,废瓦片做成了“鹤鹿回春”,还有“下沙月色”“鸳鸯戏水”……每一件都是村里的能工巧匠就地取材,通过巧思妙想的改造,这些“废物”摇身一变又“活”了过来,让大堰有“颜值”,更有“内涵”。“鹤鹿回春寓意和谐长寿,城里游客觉得很新鲜。”在景观墙前,创作者董位飞对笔者说。

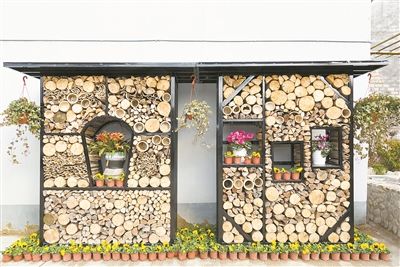

“网红”花架。

在“瓜瓞绵绵”边上,笔者一眼看见已成为网红的“柴火花窗”。这是个用柴火和废料堆起来的花架,普通的柴火,通过精巧的设计,成为一件“艺术品”。自从它在朋友圈走红后,很多地方纷纷效仿。

为留住乡愁,大堰“软硬兼施”,在用好用活硬件载体的同时,发挥“三十六计”中“历史链接模式”这一招,以“建筑,修缮传世”“器物,收藏传家”“名人,研究传播”“故事,口书传史”,留住历史文脉。同时,用“匠技唤醒模式”这一计,做好记忆的承传和发扬,让传统手艺在今天发挥新活力。

后畈村的一处老宅被改造成农创馆,笔者看到,“石木砖瓦”“缝绣女红”“铜锡铁器”“锯箍画染”4个展区收集展示了本土匠人手作、民用老物件等,称得上是一个小型的文化博物馆,为大堰小城镇整治添上浓墨重彩的一笔。